|

PREMESSA (chissà

perché c’è sempre una premessa…)

Io credo che il mettersi a scrivere

davanti ad una tastiera o seduti ad una scrivania o dove volete voi, sia

soprattutto un atto di presunzione perché chi scrive crede di aver

assunto una posizione di privilegio rispetto agli altri nel vedere,

sentire e capire un certo soggetto o oggetto di discussione.

In realtà scrivere è un po’ come trovarsi nella stanza degli

specchi, guardarsi attorno e vedere riflessa la propria immagine in una

combinazione infinita di immagini distorte. Quello che scriviamo,

dunque, non è altro che un parto della nostra fantasia, un’invenzione

espressa con le parole, un’immagine riflessa da uno specchio, un

aspetto o un possibile aspetto di noi stessi.

Eppure la scrittura è stata, fin dal momento della sua invenzione,

veicolo di emozioni, sensazioni, drammi, lacrime, risate, pensieri e

quant'altro siamo in grado di vivere nella monotonia della vita di tutti

i giorni.

Già… e questo potete immaginare bene cosa significhi. Significa che

davvero in quello che scriviamo, o leggiamo, realtà e fantasia sono le

due facce della stessa medaglia ma significa anche che domani non

possiamo sperare di trovare nulla di più di quello che saremo stati

capaci di inventare e di sognare.

Quando mi è saltata in mente l'idea di farvi leggere qualcosa del

sottoscritto è stato come entrare nella stanza degli specchi, scegliere

due immagini o possibili immagini di me stesso e ciò che son riuscito a

scorgere tra riflessi ingannevoli e voli di fantasia e provare a

spiaccicarvele sotto gli occhi. Non provate, però, ad immaginare quale

sia quella giusta (ammesso che ce ne sia una): non potreste saperlo.

Mi vengono in mente, infatti, le parole del mio amatissimo Italo

Calvino, il quale alla domanda su chi fosse in realtà il Calvino

scrittore ed in quale libro o scritto si rispecchiasse di più, rispose

così: "Chiedetemi tutto ciò che volete ed io vi risponderò: ma

non vi dirò mai la verità."

un re in ascolto (Yahoo Italia)

20/09/01 |

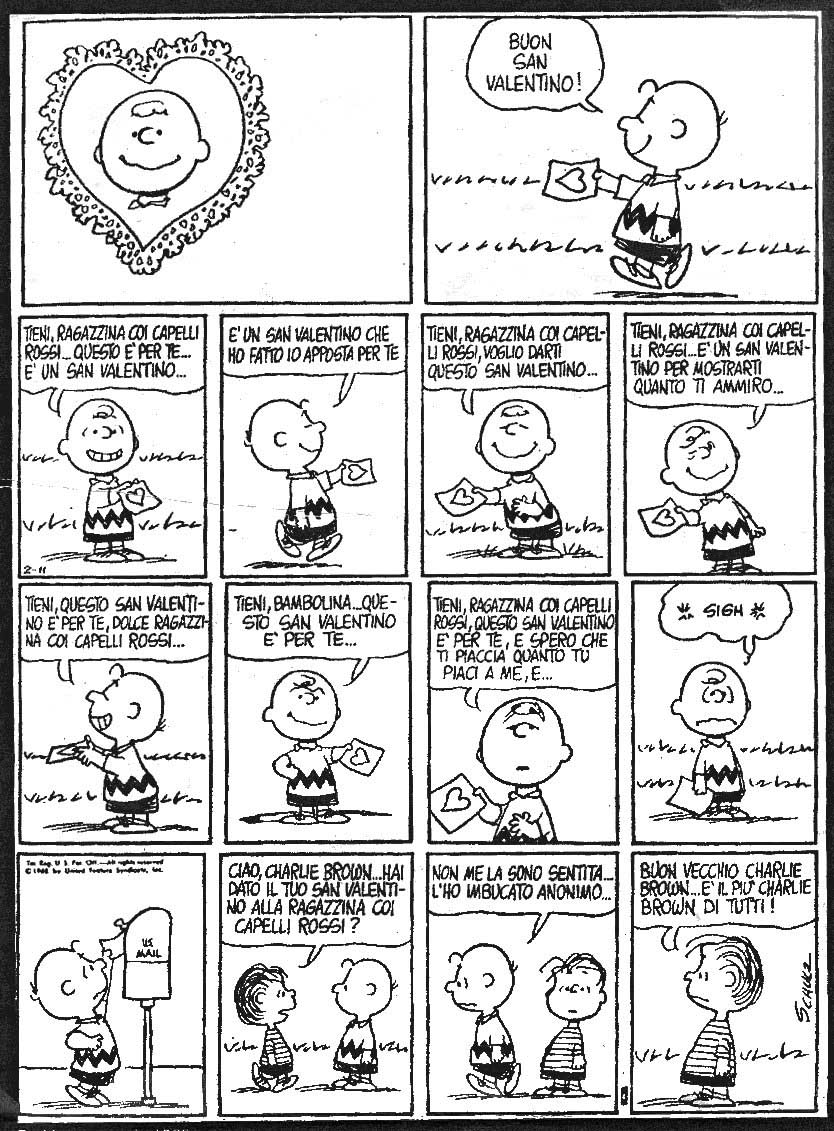

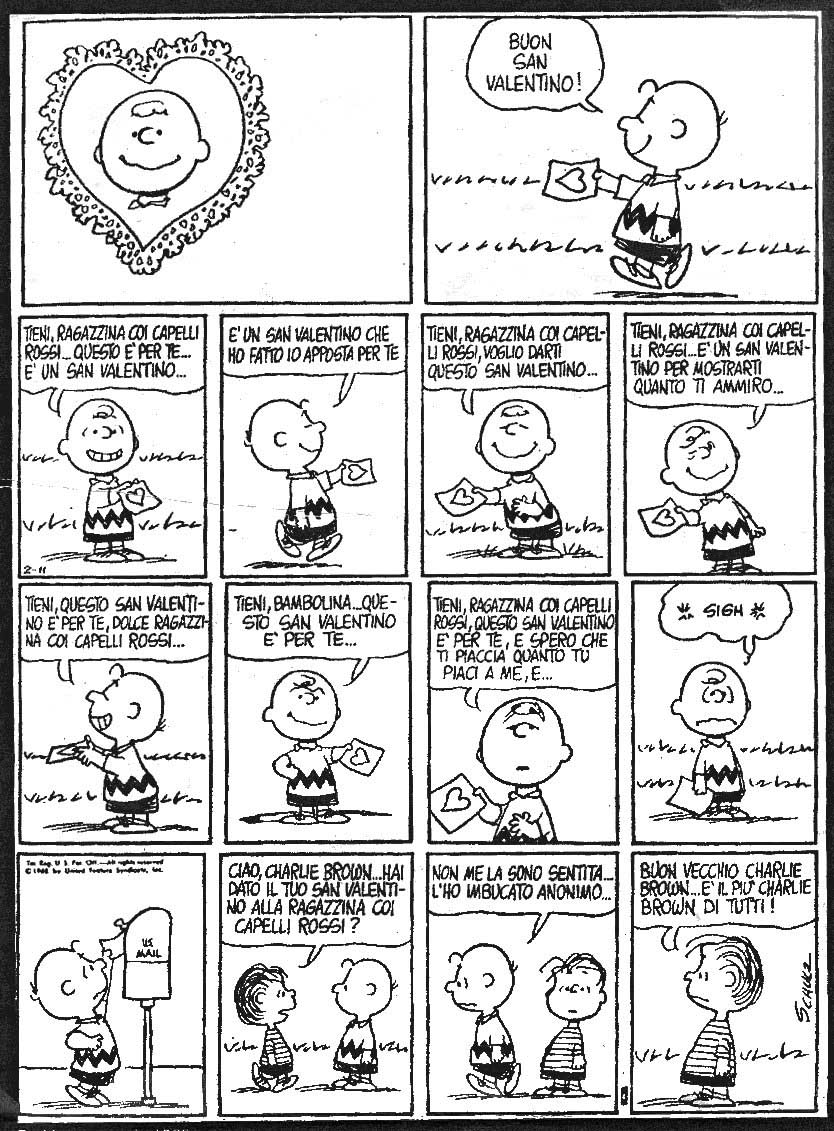

Era il maggio del

1968 quando sulle pagine di Linus fece la sua prima apparizione la

"ragazzina coi capelli rossi" attraverso le parole scritte,

pensate e sognate del timidissimo Charlie Brown.

Da allora in poi,

lungo trent’anni e rotti di Peanuts, possiamo solo affidarci alle

nostre arrugginite fantasie per immaginarla, perché la ragazzina coi

capelli rossi noi non l’abbiamo mai vista. Schulz, non l’ha mai

disegnata, né credo gli sia mai passato per la mente di disegnarla.

Dunque cosa sappiamo

di lei? Se non il fatto che abbia i capelli rossi, più le probabili

efelidi, anche se al momento non ricordo se il suo mentore Charlie Brown

ne abbia mai fatto cenno, per il resto non se ne sa nulla, nemmeno il

nome o il carattere. Per quanto ne sappiamo, anzi, potrebbe anche essere

il fantasma amoroso del suo piccolo innamorato che potrebbe averne

intuito la presenza dietro il vetro di uno scuola-bus fugace, oppure

averne sentito la voce dietro una di quelle staccionate che separano i

giardini delle villette americane. E, fortunatamente, non essendo mai

cresciuto Charlie Brown potrebbe anche non aver visto che dietro quella

staccionata non c’era niente da desiderare, nessuno da amare.

Accecati come siamo

dalla nostra rappresentazione di "adulti", molti di noi nel

leggere questa striscia si lasciano prendere da un leggero fremito di

rabbia, come per dire "Cristo Charlie Brown! Datti una

mossa!". E questo ruggito è di solito accompagnato da un sorriso

di indulgenza, ultimo lascito della nostra insopprimibile voglia di

inseguire quel che non c’è ma che non possiamo smettere di sognare,

desiderare, amare anche se non lo ammettiamo. Ma almeno, a quel punto,

sapremo ammettere quella mezza verità che soltanto nella solitudine di

noi stessi, quando non siamo troppo accecati dalla nostra

rappresentazione, siamo capaci di sussurrare: "Sono anch’io un po’

come Charlie Brown, ma non proprio come lui". E in effetti siamo

peggio.

Può apparire strano

come questo bambino dalla testa tonda abbia mantenuto intatta per mezzo

secolo la propria popolarità malgrado la sua immagine da perdente,

malgrado la sua mancanza di furbizia. Perché Charlie Brown non è furbo

ed è proprio vero che questa è una delle caratteristiche che ci

rendono simpatici alcuni bambini. Ed è altrettanto vero che in un mondo

ed in una cultura dominati dalla furbizia Charlie Brown dovrebbe

perdersi. Ma Charlie Brown non si perde. Non si perde perché in lui

rivive, e si rinnova, la magia dei Peanuts che sta proprio in questo

"non essere ancora" che risparmia ai bambini, e a noi eterni

bambini, la definitiva delusione dell’essere, del crescere e di tutto

ciò che sta dietro la staccionata.

D’altronde, cos’è

amare se non quest’altra lunga attesa?

Charlie Brown, senz’altro

il più saggio e il più maturo dei Peanuts, questo lo sa più di tutti,

sa più di tutti che il filo invisibile della speranza che ci lega a

ciò che non c’è, ma potrebbe essere, non va spezzato, mai.

Niente è ancora

avvenuto, nessun San Valentino ha centrato o mancato il suo bersaglio,

dunque tutto è ancora intero, intatto e può essere atteso, sognato nel

migliore dei sogni possibili. La ragazzina coi capelli rossi non ha mai

saputo, né saprà mai di Charlie Brown perché i Peanuts hanno chiuso e

la staccionata rimarrà sempre troppo alta per la sua statura.

Sarei tentato di

immaginare la ragazzina coi capelli rossi dentro una stanza di chat

qualunque ed il mio piccolo Charlie Brown che non osa aprire uno di quei

famosi mp, ma no, la ragazzina coi capelli rossi posso soltanto

immaginarla dentro un fumetto. Sempre bambina, sempre coi capelli rossi

che fruga nella cassetta delle lettere e trova un San Valentino anonimo

che le accende la vanità ma non brucia neppure una delle sue curiosità

sulla vita, sull’amore.

Allora prendo un

foglio di carta e ti scrivo: "Tieni ragazzina coi capelli rossi, un

buon San Valentino anonimo da tutti noi".

|

|

Sotto un cielo che

si apre e si chiude al ritmo di una fisarmonica c’è l’Inghilterra:

sobria e maestosa come il volto della Regina stampato sulle pesanti e

dorate sterline. A dire il vero delle vicende di Casa Reale sembra

importare più a noi italiani, poveri divoratori di soap-opera

giornalistiche, tanto che se provaste a ricordare ad un suddito di Sua

Maestà il motto "God save the Queen", questi assumerà

immediatamente quell’aria pensosa, sospesa tra il dubbio e l’indifferenza,

che in poche parole si riassume in un bel "Chissenefrega!".

Ma questi sono gli inglesi, gente che fondamentalmente pensa ai fatti

suoi e crede che la vita sia un’incredibile serie di coincidenze cui

non prestare molta attenzione, perché, in fin dei conti, basta saperle

vivere con l’ironica saggezza di aver visto tutto a questo mondo.

Incontrare un inglese significa ritrovarsi davanti una persona che

sembra essere capitata lì per caso o, meglio, di essere soltanto di

passaggio senza preoccuparsi molto di capire dove stia andando e dove

abbia intenzione di andare.

Son proprio fatti così, fin dal 1690 allorquando il diplomatico e

saggista inglese Sir William Temple nel suo saggio "Of poetry",

affermò che erano stati i suoi connazionali ad aver inventato lo

"humour", cioè quell’atteggiamento beffardo nei confronti

delle noie della vita quotidiana. Esso poteva fiorire soltanto in una

società libera come quella anglo-sassone e a dimostrazione di ciò fece

notare che le altre nazioni europee nemmeno hanno questa parola nei

vocabolari. Infatti "umore" in italiano e "humeur"

in francese hanno tutt’altro significato che in inglese si tradurrebbe

con "mood" o "disposition".

Ciò farebbe pensare alla lingua inglese come una lingua ricca di

sfumature verbali e lessicali ma, in realtà, esiste la convinzione, tra

gli studiosi di linguistica e della lingua inglese in generale, di come,

ad esempio, il verbo "to get", accoppiato a differenti

preposizioni, possa esprimere quasi tutte le azioni verbali e che

perciò si potrebbe fare a meno di studiare tutti gli altri verbi.

Le particolarità in Inghilterra non mancano: provate a guardare per

strada e vi sembrerà di vivere il mondo al contrario. Il senso di

disorientamento che si prova a guidare a sinistra è tale che voi non

riuscirete a capire in che direzione state andando, ed avrete la

sensazione di essere costantemente in corsia di sorpasso, ovvero di

essere fuori posto in un luogo dove il sole si potrebbe tranquillamente

confondere con la luna, dove la pioggia rende tutti un po’ malinconici

e irrimediabilmente pallidi.

Se poi voleste dare un colore a quest’isola questo sarebbe sicuramente

il verde: prati verdissimi ed immensi si apriranno dinanzi ai vostri

occhi, lasciandovi dentro la misteriosa ed insostenibile leggerezza di

essere veramente piccoli a questo mondo.

Ma sarà soprattutto il vostro fegato a diventare verde non appena

avrete assaggiato la bomba iperfritta del "fish’n chips" o i

famosi "haddock" che se vi azzardaste a consultare il

vocabolario Inglese-Italiano vi trovereste a leggere una definizione

alquanto sconcertante: "Eglefino".

Infine un avviso per tutti gli italiani che non sanno fare a meno della

nostalgia della propria lingua. Non provate a chiedere ad un inglese

"Do you speak Italian?" perché vi risponderebbe con una delle

pochissime parole di italiano conosciute in Inghilterra: "Vaffanculo!" |

|

7 maggio 1824.

Kärthner - Thor - Theater di Vienna.

Sul podio a dirigere

l’orchestra, che per la prima volta si apprestava ad eseguire la Nona

sinfonia in re min., un genio sordo, noto, al secolo ed a tutte le

future generazioni, col nome di Ludwig Van Beethoven, il Maestro,

forse il più grande. Da diversi anni ormai l’udito del compositore

era irrimediabilmente compromesso tanto che per comunicare con lui era

necessario scrivere sui famosi quaderni di conversazione. La direzione

dell’orchestra era, in realtà, affidata al primo violino Schuppanzig,

e soprattutto al maestro di cappella Umlauf, il quale tra l’altro

aveva dato ordine ai musicisti di ignorare i gesti del compositore.

La musica dunque iniziò e ciò che Beethoven aveva dinanzi agli occhi

si trasformava tra le pareti della sua mente in musica sublime, sognata

e vissuta quale unica via d’uscita da quell’ineffabile destino che

lo aveva avvolto in un silenzio irreale. Ecco, quella era la sua unica

certezza nel vedere un’orchestra che stava eseguendo note che

vibravano solo tra le pieghe della sua anima ed era una certezza che mai

lo aveva, e lo avrebbe, abbandonato in quell’itinerario terribile

della Nona Sinfonia, bilancio di una vita, fino ad esplodere nell’inno

alla gioia finale, che tradiva la sua immensa e generosa fiducia nell’uomo

invitandolo alla speranza, alla fraternità.

Improvvisamente i musicisti smisero di suonare ma lui, inconsapevole di

ciò che stava accadendo alle sue spalle, continuò a girare le pagine

del suo spartito e della sua mente, fino a quando la solista Unger scese

dal palco dei cantanti, abbracciò dolcemente Beethoven e lo girò verso

la platea: il pubblico era in delirio per quella che nei secoli e nei

secoli verrà celebrata come la sinfonia, una delle più grandi

opere che l’umanità avesse mai conosciuto.

Immagino Beethoven lasciarsi sfuggire un sorriso carico di gioia e

amarezza allo stesso tempo perché non si può non essere d’accordo

con il critico musicale Armando Torno quando scrive: "La Nona che

ascoltiamo nella realtà, con quei suoni che Beethoven si è immaginato

ed ha elaborato lentamente è forse altra cosa. La vera Nona la conobbe

soltanto lui e la suonò in sé e con sé mentre un’orchestra non

accettava i suoi ordini". Così si realizza un evidente paradosso:

se è vero che Beethoven non ebbe mai la soddisfazione di sentire

eseguite le sue ultime opere, è anche vero che forse il mondo non ha

mai conosciuto la musica che Beethoven compose nella sua mente.

Quella del lontano 7 maggio 1824 è una delle rarissime apparizioni in

pubblico del compositore nel suo ultimo decennio di vita, quello

maggiormente avvolto nel mistero, quando l’udito era soltanto un

terribile e doloroso ricordo che gli sventrava l’anima e lo rinchiuse

in una solitudine assoluta.

Mi son chiesto spesso, durante la mia lettura di appunti biografici su

Beethoven, se la sordità avesse in qualche modo inciso sulla sua opera,

e la risposta non può che essere positiva. Lo stesso M. Solomon nella

sua biografia sul compositore così scrive: "In quel suo mondo di

sordo, Beethoven potè sperimentare nuove forme di esperienza, libero

dai suoni invadenti dell’ambiente esterno, libero dai rigidi schemi

del mondo materiale, libero come un sognatore, di combinare e

ricombinare la sostanza della realtà, seguendo i propri desideri, in

forme prima inconcepibili"

Se basta chiudere gli occhi per immaginare cosa prova un cieco, non

sarà mai sufficiente tapparsi le orecchie per comprendere il mondo di

un sordo. La sordità è la condizione che più di ogni altra costringe

ad una continua ricerca introspettiva, venendo a mancare quel richiamo

costante alla realtà che filtra idee, pensieri e sensazioni. Si vive in

un universo di suoni e rumori immaginari, immersi in una realtà,

gigantesco acquario impazzito, che rischia essa stessa di divenire

immaginaria. Si è soli, dannatamente soli in un silenzio che offre

poche certezze e tanti tanti maledetti dubbi che martellano il cervello.

Ma questo la gente non lo sa e probabilmente non lo vuol sapere e allora

si deve o tacere o mentire, aggrappandosi ai propri ideali, se non si

vuole affondare per sempre negli abissi del silenzio.

Nel 1801 in una lettera al suo amico F.G. Wegeler, il trentunenne

Beethoven così scrive:

"Devo

confessare che la mia vita trascorre miseramente; da circa due

anni evito la vita di società perché non mi è possibile dire

alla gente: sono sordo".

Erano anni di grande

tormento che, unito al suo temperamento collerico, ne facevano emergere

un figura in lotta contro se stesso, irresistibilmente esposto alla

tentazione di arrendersi di fronte al rinnovarsi monotono delle

sofferenze, a quella solitudine esasperata.

Soltanto in altre due o tre lettere Beethoven accennò a quel calvario

che, usando le sue stesse parole, lo avrebbe privato della "parte

più nobile di se stesso". A partire dal 1810 non esiste alcuna

lettera o documento, in cui Beethoven faccia riferimento alla sua

avanzata sordità.

Aveva scelto di tacere.

La sua era una missione che non poteva fallire, non se lo sarebbe mai

perdonato. Guidato dalla sua straordinaria e, forse, ineguagliabile

sensibilità artistica realizzò un viaggio oltre il tempo ed oltre lo

spazio quale nessun altro artista, credo, riuscirà mai a realizzare. La

sua arte lo aveva salvato, consapevole che un giorno il suo genio gli

avrebbe reso tutto.

Si dice che Beethoven avesse segato le gambe del suo pianoforte e che

suonasse disteso con l’orecchio sul pavimento per carpire meglio le

vibrazioni, ma queste forse sono leggende destinate ad alimentare il

mito di un genio sordo che ha donato agli uomini una musica immortale.

Al contrario della sua musica, Beethoven incontrò la morte tre anni

dopo quel famoso 7 maggio 1824, in perfetta solitudine ed in linea col

suo destino di eroe tragico. Molti furono quelli che visitarono il

compositore nei suoi ultimi giorni di vita (fra questi F. Liszt,

Schubert, G. Rossini), ma pochi, pochissimi quelli che lo assistettero

nella sua triste dimora della Schwarzspanierhaus (Casa degli

Spagnoli neri). Tra quelle mura mi piace pensare che ancora oggi

riecheggino le parole del suo Testamento:

O uomini se

un giorno leggerete queste mie parole, ricordate che mi avete

fatto torto, e l‘infelice tragga conforto dal pensiero di aver

trovato un altro infelice che, nonostante tutti gli ostacoli

imposti dalla natura, ha fatto quanto era in suo potere per

elevarsi al rango degli artisti nobili e degli uomini degni.

|